[유희경 칼럼] 서점의 책상

?

책상 아래서 실핀을 하나 주웠다. 낡은 것이다. 흘린 사람을 생각한다. 오래 쓰기 어려운 물건인데. 참 알뜰한 이로구나. 담겨 있을 사연은 짐작도 못하겠다. 그저 그가 알아차리고 낙담하진 않았으면 하고 바랄 뿐이다. 아니 되찾으러 와주면 좋겠다. 실핀을 발견하고 기뻐해주었으면 좋겠다. 그런 마음으로 책상 위에 그것을 놓아둔다. 책상 위에는 먼 바닷가에서 온 돌이 하나. 퍽 오래 사용한 나무 필통 하나. 그 속에 필기구 몇 개. 그리고 시가 담긴 올해어치 달력. 그새 실핀은 그들과 잘 어울린다.

?

이 책상은 독자들의 것이다. 신촌에 있던 서점을 혜화로 옮기게 되었을 때 의뢰해 만들었다. 서점의 가구, 하면 책장이겠으나 어쩐지 나는 책상을 먼저 생각했다. 서점에 시집만 꽂혀 있고 머무는 사람 하나 없다면 얼마나 쓸쓸하겠는지. 그리고 책이란 책장이 아니라 책상의 것이다. 그 위에 놓여 한 장 한 장 책장이 펼쳐질 때야 비로소 그 값어치도 의미도 존재할 테니까. 한동안 나선계단만 있고 아무것도 놓여 있지 않던 텅 빈 공간에서 나는 책상과 그 앞에 앉아 있는 사람들을 먼저 그려보았던 것이다.

독자들은 책상 앞에 앉아서 시집을 읽거나, 무언가를 적기도 하고 이따금 엎드려 잔다. 모임을 갖는 이들도 있다. 그들은 책에 대해 의견을 나누다가 소리 죽여 킥킥 웃기도 한다. 나는 독자들이 거기서 무얼 하든 그것이 책을 망가뜨리거나 다른 이를 방해하는 소란만 아니면 상관하지 않는다. 그러라고 놓아둔 것이니까. 이 책상을 만들어준 남머루 목수에게 의뢰를 할 때, 단단한 상판을 가진 튼튼한 것이었으면 좋겠다 했다. 남 목수는 정말 그런 책상을 만들어 가지고 왔다. 참나무였던 상판을 쓰다듬으며 애정을 키워나가던 작년 겨울 어느 밤을 생각한다.

?

시인 오은은 이 책상을 ‘궁리 책상’이라고 부른다. 다들 이 자리에선 궁리를 하게 되니까. 그런 그는 서점을 찾을 때마다 그 자리에 앉아서 열심히 아이디어를 공글리고 원고를 쓰기도 한다. 그래서, 이 자리에 앉으면 일이 더 잘되거나 그런 거야? 묻고 싶지만 애써 참는다. 그렇지 않다고 할까 봐. 그러면 곤란하다. 누구든 여기선 무언가 잘되었으면 좋겠다. 책장이 술술 넘어가고, 근사한 표현을 적을 수 있고 번뜩이는 영감을 얻었으면 좋겠다. 그래서 자주 찾아와 여기 앉아 있었으면 좋겠다.

?

나의 책상은 카운터 뒤에 있다. 신촌 시절 서점에는 책상이랄 것이 없어서 매번 군색하게 읽고 쓰기를 했었다. 지금 책상이 크고 널찍한 까닭이다. 설움을 털어내듯 만든 그 책상이 더없이 마음에 든다. 마음껏 어질러놓거나 쌓아둘 수도 있으니까. 그럼에도 이따금 부러 독자들의 책상에 앉아보곤 하는 것은 이 책상에선 다름을 얻을 수 있지 않을까 하는 기대 때문이다. 나는 이 서점의 독자가 될 수 없으니까, 늘 서점지기의 자리에서 서점지기의 눈으로 보고 있으니까. 어쩐지 독자의 책상에서 보는 서점은 다르다. 어떻게 다른지 설명하기는 어렵지만.

?

겨울에는 귤을 담아 책상 위에 올려놓기도 한다. 좀처럼 집어 드는 사람은 없다. 그대로 귤이 마르고 딱딱해지면 서운한 일도 없다. 서점 일의 많은 부분이 그렇다. 이러저러한 궁리와 기획을 내놓아보지만, 의도대로 되지는 않는 것이 대부분이다. 그렇다고 강요할 수도 없는 노릇이어서 준비해놓고 마냥 기다릴 뿐이다. 그러다 누군가 귤을 까고 있다면, 그 모습을 보게 되기라도 하면 정말 기쁘고 즐겁다. 서점 일이란 그렇다. 책상 위에 귤을 올려놓고, 누군가 먹어주기를 기다리는 그런 사소하고 조그만 연구들.

?

?

?

?

우리는, 여기서 우리는 나를 포함한 서점의 친구들인데, 가끔 이 책상에 둘러앉아 맥주를 마실 때도 있다. 서점의 조명을 낮추고, 잠시 근심이나 불편함을 내려놓고, 도란도란 모여 앉아 어제 있었던 일을, 오늘 해낸 일과 내일 하고 싶은 일들을 나누는 것이다. 시를 낭독하는 때도 있다. 듣고 싶은 음악을 한껏 소리 높여 듣기도 한다. 그럴 땐 모두 입을 닫고 귀를 연다. 가끔 서점의 밤이 우리를 탐독하고 있는 것은 아닐까 생각이 들 때도 있다. 아무튼 우리는 더없이 아늑한 서점 안에서. 막차 시간이 가까워진 것도 잊은 채 어둑어둑해져가는 것이다.

?

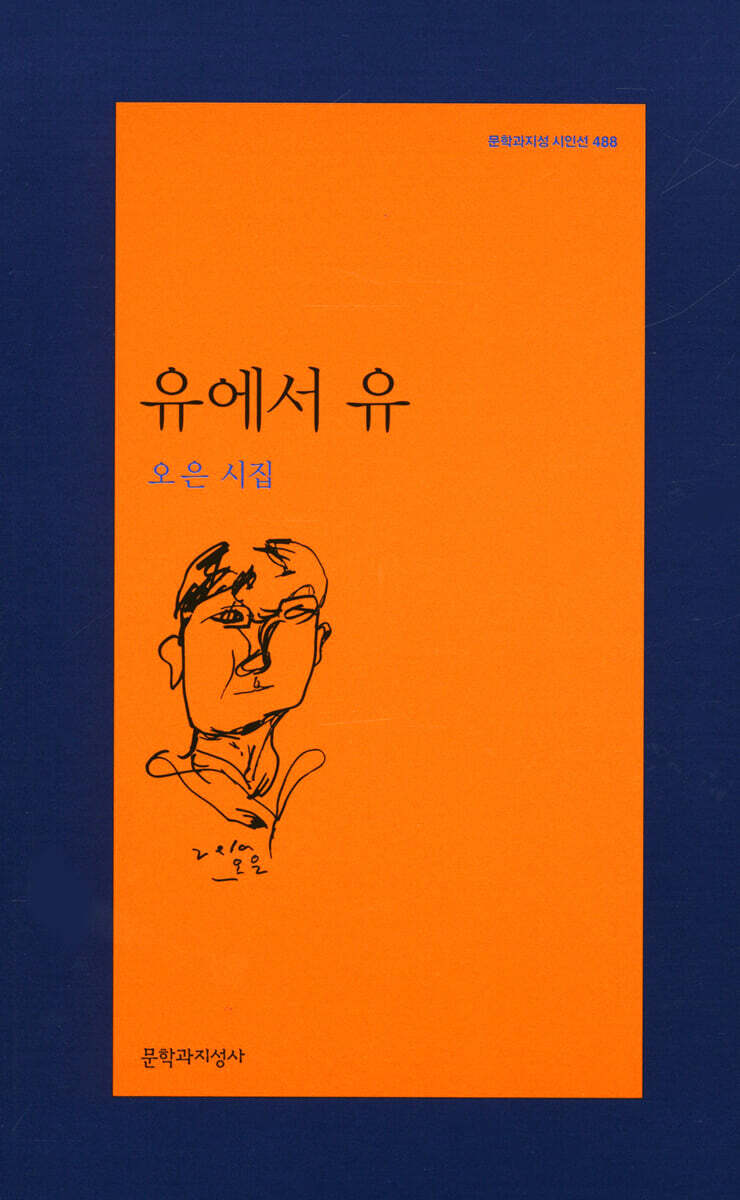

미술가 강서경 씨의 작업실에는 탁자가 셋 있다. 그가 미술 작업을 시작한 뒤로 지금까지 써오고 있는 오래된 것들이다. 그 탁자 위에는 이러저러한 작업에서 튄 여러 색 물감들이 굳어 있다. 강서경 씨는 그것을 부러 남겨 둔다 했다. 그것은 그가 골몰해온 시간 그 자체니까. 이 책상이 만들어진 지 고작 일 년. 그래도 하고 많은 이유와 사연들이 쌓여가고 있을 것이다. 화가의 탁자처럼 근사한 흔적은 아니더라도, 저 오래되고 보잘것없어 보이는 실핀처럼 조용히. 또 가만히. 올해는 공간을 조금 넓혀 책상의 수를 늘리려고 준비 중이다. 부디 오래 머물러주기를. 당신의 궁리에 몽상에 모색에 기꺼이 자리 내어드릴 생각이다. “채울 것이 가득한 사람에게는/ 희망이 있”(오은, 「반의반」, 『유에서 유』 문학과지성사 2016)으니까. 또 그 “희망”은 때로 옮아오기도 할 테니까.

?

?

?

?

?

?

유에서 유오은 저 | 문학과지성사

오은의 시를 ‘오은의 시’답게 만드는 유쾌한 말놀이와 단어들이 제공하는 재미는 여전하지만, 그 이면에 자리한 사회의 부조리를 향한 거침없는 폭로와 상처, 어둠, 쓸쓸함 등의 감정을 기록해내고자 하는 의지는 더욱 강해졌다.

?

?

?

?

?

?

?

?