[북리뷰] 시대를 관통하는 스토리, 작은 땅의 야수들

개인적으로는 쉽게 읽히는 소설을 선호하는데 그러기 위해서는 도입부에서 이미지로 그려지는 내 머릿속 그림이 중요하다. 오늘 소개할 <작은 땅의 야수들>이라는 장편소설은 프롤로그를 읽은 후 바로 에필로그까지 내리 달리는 정말 잘 읽히는 소설 중 하나다. 물론, 아쉬운 부분도 있지만 전체적으로 잘 쓰인 소설이다.

플롯 PLOT

<작은 땅의 야수들>에 등장하는 첫 인물은 설산을 헤매는 사냥꾼(남경수)이다. 그는 설산 속에서 호랑이를 만난다. 그리고 생사를 넘나들다 야마다라는 일본군 장교에 의해 목숨을 구하고, 사냥꾼은 다시 일본군 장교를 구해주는 인연으로 소설이 시작된다.

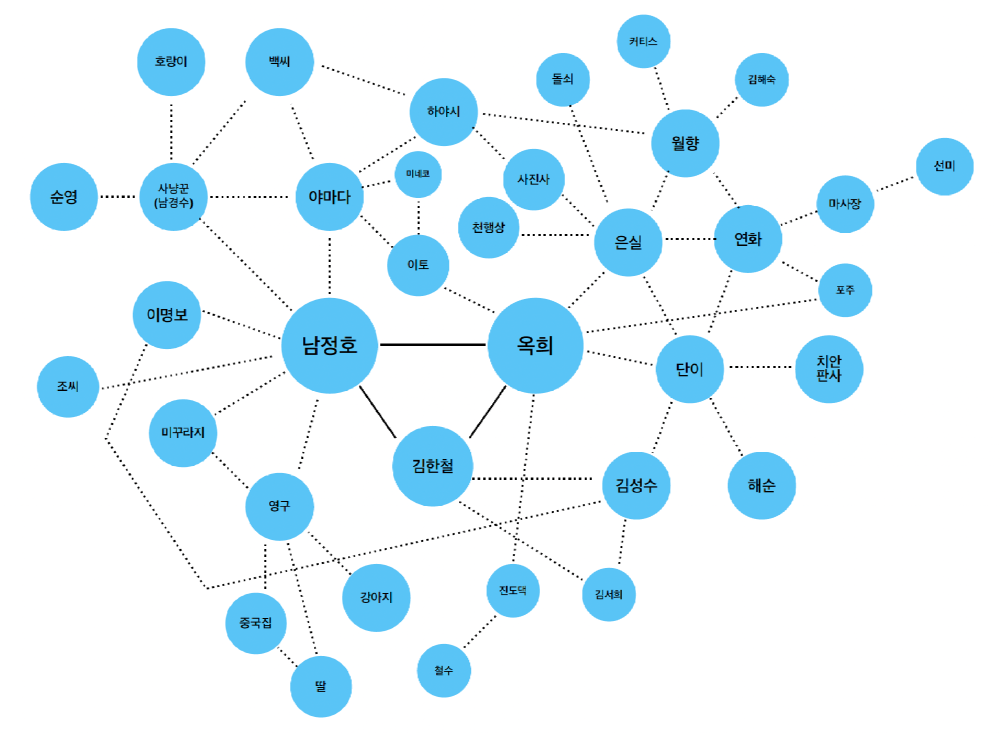

이후 소설은 년대별로 풀어가는 데 1918년부터 1964년까지 이어진다. 어린 나이에 기방에 팔려 온 옥희와 사냥꾼의 아들로 홀로 경성에 떨어져 청계천 다리 밑 거지 왕초로 시작해 하얼빈까지 가는 독립투사가 된 남정호. 이 두 사람의 인생이 <작은 땅의 야수들>을 관통한다.

주인공 같은 두 사람 주변에는 다양한 인물이 등장한다. 기생들은 예술가가 되고, 지주들은 때론 일본에 동화되거나 독립을 위해 투쟁하는 선택을 한다. 그 모두는 야수처럼 하루하루를 살아간다. 그만큼 치열하고, 의미 있게 시간에 기대어 흘러간다. 오묘한 철학적 내용이나 사상적 배경이 있지 않아 오히려 머리는 가볍다. 그러나 그 시대가 지닌 엄혹함이 끝내 잔상을 남긴다.

백두에서 한라까지

작가의 생각은 잘 모르지만, 이 소설을 다 읽고 든 생각은 백두에서 시작해 한라에서 끝난 스토리로 그 자체가 우리 민족의 이야기를 물화해 한반도를 담아내고 있다는 생각이 들었다. 세계 지도에서 보면 한 줌도 안 되는 한반도는 지도의 모습 자체가 웅크리고 있는 호랑이라고 배웠다. 우리 민족이 호랑이의 기운으로 대륙에 호령하는 기세였지만, 백의민족은 침략을 통해 영토를 확장하기보다 침략을 당해온 것이 민족적 DNA로 농축된 것이 아니냐는 생각이 들었다.

평시에는 조용하지만, 모든 국민이 마지막에 몰리면 그 어떤 민족보다 더 강하게 일어서는 힘을 가진 것은 시대의 요청이 아닌 우리 민족 DNA의 힘이라는 생각이 들었다. 호랑이를 사냥하던 사냥꾼이 호랑이를 그냥 보내주면서 가졌던 마음. 일본군의 총알로부터 그 호랑이를 지키고 싶었던 그 마음이 크게 와닿는 대목이기도 하다.

사냥꾼의 기세가 아들인 남정호에게 전달되어 청계천 다리 밑 거지 왕초에서 하얼빈에서 적을 향해 총을 쏘는 독립투사가 되었고, 그 독립군의 이력이 빨갱이로 포장되며 우여곡절 끝에 사형을 당하는 이야기는 왜곡된 남한 정치사의 단면을 보여준다. 남정호와 비슷한 처지로 재판장에 섰던 지주 김성수는 어쩔 수 없이 받아주었던 일로 애국자가 되어 석방된 것은 아이러니가 아닌가 싶다.

프롤로그의 주인공이 백두산 호랑이였다면, 에필로그는 한라산 아래 푸른 바다가 배경이다. 그 바닷가에 홀로 남은 옥희가 초연하게 인연의 끈이 닿았던 사람들의 유골을 뿌리는 장면은 우리는 모두 그렇게 산으로 바다로 강으로 돌아가는 것임을 보여준다.

아쉬운 장면들

<작은 땅의 야수들>을 쓴 김주혜 작가는 어린 시절 가족이 모두 미국으로 이민을 갔다. 본인은 스스로 이민자라고 해 본 적이 없고, 당당히 한국인이라고 생각한다고 말해 한국적 주체성이 강한 모습을 보여주면서 왜 한국어를 그렇게 잘하는지를 증명했다. 이 소설은 먼저 영어로 미국에서 발표되었고, 각종 상을 받으면서 주목을 받기 시작했다. 그런데 어린 시절 이민 간 사람이라고는 믿어지지 않을 정도로 완벽한 한국어를 구사한다. 말하는 것에 비해 글을 쓰는 것은 더 어려웠을 텐데 한글 번역판을 직접 수정할 정도였다고 하니 대단하다고 느꼈다.

그런데 조금 아쉬웠던 것은 스토리의 강도가 조금 부족하지 않나 싶었다. 일본의 수탈과 기생들의 인생사는 비교적 잘 구성되었는데 독립운동 부분은 서사가 조금 부족하다고 느꼈고, 이 소설의 중요한 메타포인 호랑이에 대한 이야기도 부족하지 않았나 싶다. 더 나아가서는 남북분단에 대한 부분이 약해서 이 부분을 좀 더 보강했으면 어땠을까 싶은 개인적인 아쉬움이 있었다.

마지막으로는 주인공이라고 할 수 있는 정호와 옥희와의 관계. 물론 이것은 개인적인 욕심이지만 두 사람이 마지막에 연결되는 지점이 있었으면 어땠을까 싶다. 사형당한 정호의 유골도 옥희가 제주 바다에 뿌려주는 장면이 나왔다면 하는 아쉬움. 정호의 끝은 그냥 좀 허무했다. 그의 인생에 누구도 경의를 표하지 못할 정도로 말이다. 난 이 소설에서 옥희보다는 정호에게 많은 감정이입이 되었다. 그래서 더 아쉬웠던 부분인 듯하다. 아마도 김주혜 작가는 옥희에게 더 많은 감정이입이 있었지 않았을까 싶다.

정말 오랜만에 재미있게 마지막까지 쭉 읽어나 간 소설을 만났다. 대부분 이 소설을 접한다면 나와 같은 느낌이 아닐까 싶다. 책이 막힘이 별로 없다. 하지만 마음속에 남는 여운은 그 소설을 그리는 혹은 받아들이는 마음에 따라 그 크기가 다르지 않을까 싶다. 나는 꽤 컸다고 말할 수 있을 듯.

<저작권자 ⓒ리뷰타임스, 무단전재 및 재배포 금지〉