[표정훈 칼럼] 무자료 글쓰기를 금함

?

?

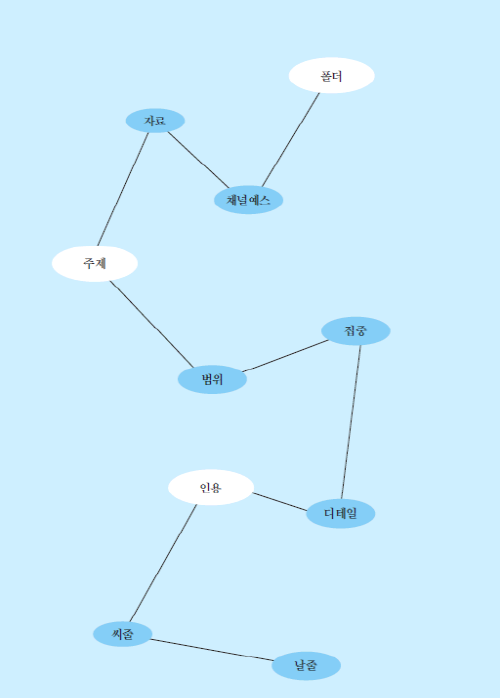

글 한 편에 대한 폴더를 노트북에 만든다. 폴더 이름은 글 주제로 한다. 예컨대 지금 이 글 문서파일과 이 글을 쓰기 위해 모은 자료는 ‘채널예스’ 폴더의 ‘채널예스_글쓰기와자료_200306’ 폴더 안에 있다. 숫자는 폴더 만든 날짜다. 모든 파일 이름에도 그렇게 숫자를 넣는다. 문서파일 하나에는 한 가지 자료만 담는다. 자료 내용이 단 한 줄이어도 그렇게 한다.

?

갖고 있는 책에서 찾은 자료는, 길지 않으면 해당 부분을 휴대전화나 노트북 카메라로 찍어서 저장한다. 파일 이름은 길더라도 책제목, 저자, 출판사, 출판연도, 페이지 숫자 등 서지사항으로 한다. 이렇게 자료를 모으면서 동시에 초고를 쓴다. 모으면서 쓰고, 쓰면서 모아야 일종의 시너지 효과가 나며 ‘자료질’에 빠질 위험도 줄일 수 있다.

?

지금 하는 작업과 별 상관이 없지만 흥미롭거나 중요해 보이는 자료와 만나기도 한다. 미련 없이 무시한다. ‘언젠간 쓰겠지’ 싶어 무조건 저장하고 보는 ‘자료저장강박’을 스스로 치료하느라 제법 힘들었다. 다행인지 불행인지 요즘엔 온라인을 통해 얼마든지 수많은 자료를 찾을 수 있다. 온라인 네트워크 시대 전에는 일부 전문가들이 새로운 자료를 찾아내면 혼자 꼬불쳐두고 전문가 행세를 하곤 했다.

?

요즘엔 자료 가지고 전문가 행세 하긴 틀렸다. 어느 분야의 공인된 전문가가 아니어도 질 좋은 자료를 얼마든지 찾아 모을 수 있다. 부작용도 있다. 자료는 수단이지만 목적은 오간데 없고 자료 찾는 데에만 몰두한다. 찾고 또 찾다 보면 이게 또 재미있다. 이 자료에서 저 자료로 연결되고 저 자료에서 또 다른 자료로 건너뛰고 하다보면, ‘나는 누구이고 여긴 어디인가?’ 지경에 이른다. 그러면서도 많이 모았다며 뿌듯해한다. 나도 예전엔 가끔, 아니 자주 그랬다.

?

이런 ‘자료질’에 탐닉하면 글을 쓰기 어렵다. 위에서 ‘불행인지’라고 말한 까닭이 이것이다. ‘자료질’에 빠지지 않으려면 글의 주제에 집중해야 한다. 집중할 수 있으려면 주제 범위를 좁혀야 한다. ‘사랑’보다는 ‘사랑의 이유’가 낫다. ‘사랑의 이유’보다는 ‘진화론에서 본 사랑의 이유’가 낫다. 이렇게 좁혀짐에 따라 필요한 자료 범위도 좁혀진다.

?

“예전에는 정보 결핍이 문제였다면 지금은 정보의 홍수가 문제다. 나만의 질문이 있다면 자료는 얼마든지 찾을 수 있다. 지금 시대에 중요한 것은 모든 걸 끊고 주제에 집중할 수 있느냐다.” 유발 하라리가 어느 인터뷰에서 한 말이다. 소설가 김연수는 “가령 역사소설에서 ‘꽃이 바람에 휘날렸다’는 문장을 쓸 때 그 꽃 이름을 알기 위해 관련 시대와 지역에 관한 문헌을 찾는다.” 이렇게 주제에 대한 집중, 디테일에 대한 관심이 자료 찾기의 기본 자세다.

?

“지금 있는 것은 언젠가 있었던 것이요, 지금 생긴 일은 언젠가 있었던 일이라. 하늘 아래 새 것이 있을 리 없다. ‘보아라, 여기 새로운 것이 있구나!’ 하더라도 믿지 마라. 그런 일은 우리가 나기 오래 전에 이미 있었던 일이다.” 구약성서 ?전도서? 1장 9~10절이다. “무(無)에서는 아무것도 나오지 않는다(ex nihilo nihil fit).” 고대 희랍 철학의 기본 전제이자 세계관이다. 글쓰기의 대전제가 될 만한 말들이다. 왜인가?

?

?

?

?

내가 쓰는 글에는 다른 사람들이 이미 쓴 글의 흔적이 있기 때문이다. 인용은 그런 흔적의 가장 확실한 형태다. 여러 색깔 실들을 씨줄과 날줄 삼아 무늬를 만들어 짜낸 직물. 글은 그런 직물이다. 다른 사람들의 글이 곧 씨줄과 날줄, 즉 ‘글을 쓰기 위한 자료’다. 작가라고 하면 원고지 앞에서 머리 쥐어짜내는 사람을 떠올리기 쉽지만 ‘백지(白紙)의 상상력’, 지식정보 네트워크와 단절된 ‘무인도의 상상력’은 한계가 분명하다.

?

글쓰기에서 작동하는 상상력은 ‘자료의 상상력’이다. 상상력과 아이디어는 자료를 찾고 검토하고 정리하면서 글을 쓸 때 생겨난다. 글쓰기로 이어지지 않는 자료는 맹목이고, 자료 없는 글쓰기는 공허하다. 무자료 거래는 탈세로, 무자료 글쓰기는 허세로 이어지기 쉽다.

?

?

?

?

?